<表紙に戻る>

自然科学レポート 化学 高吸水性ポリマーの作製に関して

@1.高分子とは何であるか

高分子とはきわめて分子量の高い化合物と定義される。材料という視点から考えると高分子は有機化合物に分類される。現代の生活に於いて欠かすことのできない様々な物資の材料として幅広く活用生産されている。

身の回りのものを多く見ても、プラスチック製品が台頭する生活用品、様々な工業製品の外装や部品、衣類やメディアなども高分子なくてはあり得ない。

高分子が様々な製品に於いて重宝されるのは、その定義たるきわめて分子量が多いことに起因する。分子量が多いほど、様態としては気体=>液体=>固体、そして固体ではより強靱にあうとより扱いやすくなるだけでなく、そもそも何か”物”を形成するという意味では固体である必要があるからだ。そしてすべて固体ならば材料として有用であるわけではなく、強靱さが必要である。

このようにして高分子の材料としての圧倒的優位が裏付けられる。

@1.2.1高分子の特性について

高分子の特性は、その構造によって決定される。

@1.2.2側鎖と性質決定

高分子の構造は基本的には線状構造である。高分子は原子団(モノマー)の繰り返し構造によって構成されており、モノマー単位の一部が別な物質に変わると性質が変わるが化学組成は変わらない。モノマー単位の繰り返し構造のうち構造の骨格となる部分を主鎖、そして背脂質を左右する部分を側鎖(置換基)という。

高分子はモノマー単位の繰り返し構造によってできているので、その分子量は低分子化合物のように一定したものとならない(分子量分散)。この性質を多分子性といい、生体的には一定したもの(単分散)のものはあるが、合成によってはごく分散の狭いものまでしか実現していない。

@1.2.3末端基と分枝と性質決定

高分子の線状構造は、モノマー単位が2価であることによりチェーンがつくれることに由来するが、1価の原子団がこの鎖についた場合、そこが終端となる。この原子団を末端基という。末端基は班の無に使われる試薬と反応条件により決定され、分子量的には微々たるものであるが高分子の性質決定に大きく関わる。モノマー単位の2価、末端基の1価に対して3価以上の原子団が高分子の鎖の中に入ってきた場合はそこから別な枝がのびることになる。此を分枝といい、高分子の物性に大きな影響をおよぼす。たとえば、高密度ポリエチレンと低密度ポリエチレンでは、高密度ポリエチレンのほうが枝数が多く、低密度ポリエチレンに比べて硬質である。またさらに分枝が進むことによって線状構造から3次元の網目状構造になる。網目状構造になると高分子は不溶性・不融性を示すようになる。分枝の進んでいない線状構造高分子と比べて無機材料・金属材料に近い性質を示す。

@1.2.4モノマー単位の組合せと性質決定

高分子はモノマー単位の繰り返しによって構成されるが、複数のモノマー単位によって構築される高分子をコポリマーという。コポリマーは元となった各のモノマー単位だけの高分子の特賞をあわせた平均的な物理的性質を示し、しばしば+αの性質を持つ。コポリマーの製造は既存高分子の改質方法として大変重要である。

複数種のモノマー単位と割合(組成)を調整することで希望の新材料の製造やモノポリマーの欠点を変性によって変えることができる。しかしながら、組成だけでなくモノマー単位の配列によっても性質は決定される。この配列をシーケンスといい、ランダムコポリマー(ランダムにモノマー単位が並ぶ)、交互コポリマー(交互にモノマー単位が並ぶ)、ブロックコポリマー(同一モノマー単位がブロックをつくりそれが組み合わさっている)、グラフトコポリマー(単一モノマー単位による鎖から分枝して別のモノマーによる鎖がつながっている)などが人工的に規制される。しかしながら生体に於いてはより複雑高度なシーケンスがなされておりタンパク質もアミノ酸をモノマー単位とした高分子と見ると非常に複雑なシーケンスを取っていると言える。そして人工物では工業に用いる程度であれば多少のシーケンスの綴り違いがあっとしてもさして問題にはならないが、生体に於いて振る舞う高分子では綴りが一つ違うだけでまったく別のモノになってしまう。(例;ヘモグロビンと釜上赤血球貧血病)DNAを高分子と見れば、A、T、G、Cのシーケンスである。DNAは情報メディアとしての役割を担っていると言えるので綴りがわかってしまうことは情報内容の書き換えになってしまうのである。

@1.2.5高分子の立体構造と性質決定

物質は立体構造を持っている。モノマー単位の立体構造は高分子全体の構造を左右し高分子の物性を決定する。

@1.2.5.1立体配座(配座異性)

モノマー単位の立体構造を考えるときに、モノマー単位となっている分子内の回転によって分子が取りうる立体構造(立体配座)の変化(トランス型=>ゴーシュ型=>エクリプス型=>トランス型)が重要である。立体配座が変化すればそれに伴って高分子全体の構造も変化し高分子の物質的性質も変化する。

ポリエチレンとそのモノマー単位たるブタン分子で考えてみると、ブタン分子はC−C単結合を中心にメチル基が回りトランス型、ゴーシュ型、エクリプス型と形が変わるが、もっとも安定する順にトランス型、やや安定しやすい形でゴーシュ型となり、不安定な形としてエクリプス型になる。そして、ポリエチレンのもっと安定した形を考えると、すべてをトランス型で構成したときである。このように構成するとポリエチレンは平面にジグザグな構造を作る(平面ジグザグ構造)。さらに、ブタン分子がC−C単結合を中心に回転するので、その回転によってトランス型ではない形を取るようになり、ポリエチレンの平面ジグザグ構造が崩れ自由に屈曲するように変化する。ポリエチレンは高温下に於いては溶融状態になり温度が低下すると平面ジグザグ構造に落ち着く。

@1.2.5.2立体異性

モノマー単位の立体構造として、立体異性(構成している元素が同じであっても立体配置が鏡見合わせの関係にある化合物)と幾何異性も高分子の性質決定に重要である。

立体異性が規則的に配列していることを立体規則性といい、一方の立体祭でのみ構成されているものをアイソタクチック構造、立体異性が交互に組み合わさっているものをシンジオタチック構造、ランダムに組み合わさっているもの、つまり立体規則性がないものをアタクチック構造という。たとえば、ビニルポリマーのモノマー単位ポリプロピレンではアイソタチック構造を持つモノは硬いが、アタクチック構造のものは柔らかいなどという物理的特性が異なる。

@1.2.5.3幾何異性

幾何異性とは同一の分子式を持ちながら立体的は配置が異なっているものである。配座異性は単結合を軸として立体配座が変化する。対して幾何異性は二重結合を軸としているので内部に回転は起こらないが、二重結合を軸とした捻れ関系にある。シス型とトランス型と呼ばれる。シス型は分子内部の平行関係が保たれているもの、トランス型は内部が捻れているものである。たとえばモノマー単位がブタン分子である高分子にゴムとグッタペルカがあげられるが、シス配置ではゴム、トランス配置ではグッタペルカとなる。ゴムはゴムとしての特性を持っているが、グッタペルカは硬い。という具合に、やはり物理的特性が異なる。

@1.3.1高分子の合成について

合成するに当たって重要なのは、1.何を使って 2.どう反応させて 3.何を作り出すかである。高分子の合成では、低分子化合物を、鎖のように編み上げて、高分子化合物を作ると言える。

鎖の一つ一つ=低分子化合物、高分子の鎖の長さ=重合度、鎖を編み上げる反応=低分子化合物をたくさん集めて高分子にする反応でありこの反応を重合という。

@1.3.2重合反応に利用される反応

材料として使える高分子は十分な分子量である必要があり、そのためにはモノマーを選択的に圧倒的にポリマーに返られる反応が好ましい。又、有機化合物は様々な反応が同時に起こりやすいので高分子を作る反応の妨げとなる副反応を伴わないことが要求される。

多く利用されている重合反応として、付加反応、縮合反応(重縮合)などがあり他に開環重合、重付加、付加縮合といわれる反応ある。

@1.3.3付加反応

付加重合は、モノマー単位が作られる反応が新たな物質(化学種)が物質に付加することで起こる重合反応で、付加するものによってラジカル付加重合、イオン付加重合と2分かれる。次々とラジカルまたはイオンが次々とモノマーを付加することで連鎖的に反応が起きて鎖がのびていく。このことを成長反応という。この成長反応が妨げられると高重合度の高分子が得られない。成長を妨げる反応とは停止反応や連載同反応というのがある。停止反応についてのみ述べるとポリマーの鎖は共有結合でできているが、成長の末端は不対電子になってることで連鎖が起こる。末端がつぶれてしまうことで成長が止まる。

@1.3.4縮合重合(重縮合)

二個の化合物から一部ずつを放出しものとの化合物よりは比較的小さい分子を生成する反応である。反応する部位を官能基といい、二つ以上の官能基が含まれていることで連鎖的に反応が起きる。しかしながら、これら官能基は各個独立に逐次的に反応が起こるので、ラジカル、イオン付加反応に比べて反応速度が遅く、またしばしば副反応による反応の抑制が起きるので重風難航分子を選るにはやや不利であるが、形成される官能基の多くが極性であったり水素結合であったりするので、あまり分子量が大きくなくとも実用になる。

@1.3.5付加縮合、重縮合、重付加、開環重合、高分子反応

付加重合とは、付加反応と縮合反応が連鎖して起こる反応である。この反応によって生成される高分子は反応点を二つ以上持つ材料を元にするためたいてい3次元の網目構造を作る。

重縮合や開環縮合では基本的に線上構造の高分子ができるが、重縮合に於いて、反応点(官能基)が三つ以上のものを用いると3次元の網目構造の高分子を作ることができる。

@1.3.6高分子の精製

重合反応の後、合成した高分子を純粋な化合物として取り出すために、通常は再沈殿を繰り返し、乾燥させる。再沈殿とは高分子を適当な溶媒に溶かしてこの溶液に対して、沈殿剤という第二の溶液を注ぎ任意の高分子のみを沈殿させ沈殿した高分子と溶液とを分離することで純粋な高分子を得る方法である。この沈殿剤に求められる性能は、目当ての高分子を溶かすことなく。第一の溶媒、未反応モノマー単位、未反応の開始剤、触媒、その他低分子不純物を溶かすものであり、後の乾燥作業を考える徒弟沸点のものが求められる。

そして得られた高分子が予期していた高分子であるか評価する事が必要である。評価としては分子特性評価と物性特性評価を行う。分子特性評価として評価される項目は、平均分子量と分子量分布、モノマー単位の化学構造、モノマー単位の立体構造、異種構造(末端基、頭−尾構造、架橋点、分枝)、コポリマーの場合の組成とシーケンス、溶媒と非溶媒の選別である。物性特性評価として評価されるのは、一個の高分子としてではなく高分子の集合体の凝集状態と分子運動である。

@2.高吸水性ポリマーについて

高吸水性ポリマーは、侍従の何百倍という量の水をその構造内に吸収・保持しする特性を持った高分子である。

高吸水性ポリマーは非常に優れた吸水性能を示す物質である。人類の歴史は治水の歴史である。人類は土器を作り水を水源から離れたところで活用することができた、人類は積を作り運河を引き農業を行うようになった、人類はダムを造り大量の水を使って工業をなすようになった。人類は船を造り大陸をわたるようになった。人類にとって水は生命の源である。この水を活用することが有史以来の人類の飽くなき欲望の一つであることは疑う余地がない。高吸水性ポリマーはその意味で人類の欲望の一種の結晶とも言える。

@2.2.1高吸水性ポリマーの性質

高吸水性ポリマーは、たった1gで1リットル近くの水を吸収して、自ら膨潤する性質を持ち圧力をかけても脱水しない。また、塩酸などのphの高い溶液を加えるとpりまー蛾崩れて脱水するという性質を持っている。

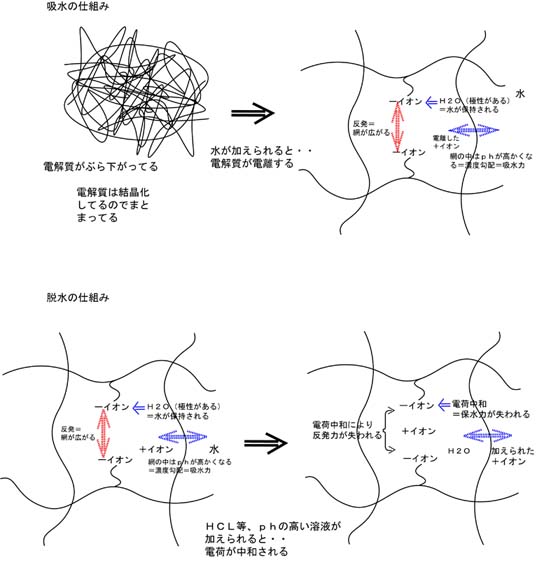

@2.2.2高吸水性ポリマーの吸水原理(添付図表参照)

吸水の原理はP.J.Floryによって「イオン網目構造」として説明されている。高分子の化学的性質を決定するのは主に側鎖の構造、物性的性質は構造に負うところが大きい。高吸水性ポリマーはイオン性基を有する電解質ポリマーをわずかに架橋することによって作られる三次元網目構造をしている。

水を加えられていない状況下では、イオン性基が寄り合ってくっついている状況にある(結晶化)。これらは高吸水性ポリマーの側鎖であるので、基が網の結び目のようになっている。そしてその基が寄り集まっているので、水を加えられる前の高吸水性ポリマーは陸上で纏められている投網のような状態になっている。

水が加えられると主鎖にぶら下がってる電解質が電離され水分子と引き合う。またイオンの濃度の差により生じる浸透圧によって、どんどんと水が網の目の中に入ってくる。同時にこのときイオン化しているわけであるから鎖に残った側のイオン基同士が反発しあい網自体も広がっていくのである。まさに網を水に投げて引き上げたような状態になるのである。そして、網構造を作っている主鎖がのびきってしまうまで吸水できる。これらから高吸水性ポリマーの性能を向上させるには、多く網目を作ることと、ぶら下がっている電解質を増やすことで可能である。

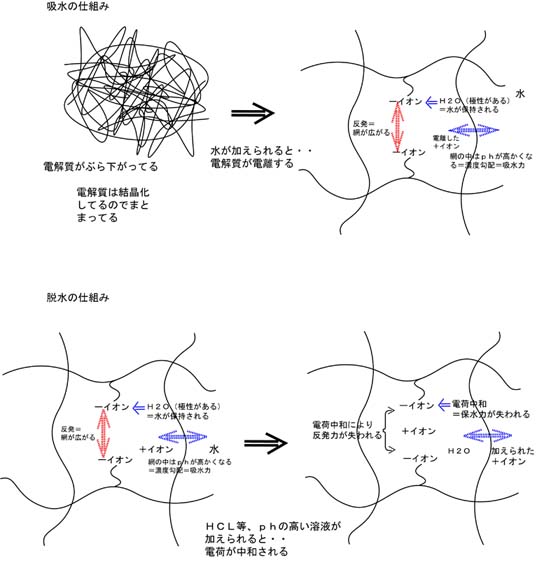

イオンの電荷によって水が保持されてるので加圧されても水を放出しない。高吸水性ポリマーの性能が遺憾なく発揮されるのは純水であることがわかる。そして、phの高い溶液なるほどその吸水性のは低下する。そして、水を放出させるには電荷を中和させればいい。HCLなどphの高い溶液を加えると、たちまちに網目から水が追い出されるが、高吸水性ポリマーはH+と結びついて使い物にならなくなる。

@2.3.1高吸水性ポリマーの課題

高吸水性ポリマーは一度水分を保持してしまうと、再利用できない(構造が再現できない)。よって高分子ポリマーは使い切りを前提とする素材となってしまう。デスボーザブル製品に多く使われるのもその所以である。近年は生分解性能を示すセルロース系高吸水性ポリマーが研究開発されているが依然として、高吸水性ポリマーはその使用後の処理容易度が問題であると思われる。

@3.生分解性ポリマーについて

生物は、地球上に発生して以来、多くのモノを作ってきたがそれらはすべて生態系の物質循環という秩序に支配されていた。生物は同一性を保ちながらもその構成物質を絶えず新しい物質と交換するという代謝活動を行っている。そしてその代謝による排出物も又、別な生物によって代謝に使われる。これらすべては生態系の物質循環に則って運営されている。人類が跡づけ的に見ると、まるで事前に循環のリズムが定められていたかのように作用するが、進化論的な見方に立てば、相互に相手を利用するというやりかた(CO2利用=>植物=O2排出=>O2利用=>動物=>CO2排出)が、共存できないものを自然に排除していったのではないかとも思ってしまう。現代人類は果たしてこの生態系プロセスに対してどういう位置にあるのだろうか?人類が作り出したものの多くは生態系の秩序にそぐわず、生態系を乱している。生態系は地球の秩序であり、人類はその地球上でしか生きていることを確認されていない。そして、人類自身にその結果があらわれている。

人類の作り出す多くのものはその素材として、高分子に多くを依っている。人類に対して今のすべてを穂憂くして一切の生産活動をやめさせると言うことは難しい。しかしながら秩序の中に生きるためには多少なりとも秩序へと歩み寄るほかにない。生分解性ポリマーとは、多少なりとも生態系の秩序に適合することを意図して作られた素材であるといえる。

しかしながら、生分解性ポリマーは現代の問題を根底的に解決するものではなく、あくまでも次善策にすぎないことを誤ってはいけない。

自然界において高分子は、高分子−低分子のサイクルの中に位置づけられている。まずCO2を植物などの生産者が取り込み、タンパク質を作る。そしてそれを消費者が取り込みH2OとCO2に分解することでエネルギーを得る。H2OとCO2はから生しゃん紗々は再びタンパク質を作る。また、エネルギー源として分解されないタンパク質、つまりは排泄物や死骸などは分解者によってN2に分解される。N2は根粒菌などによってタンパク質になる。こうして低分子から高分子、高分子から低分子へというサイクルが形成されている。生分解性ポリマーは高分子から低分子へと分解が自発的のもしくは生物における化学反応と同じく酵素によって起こる特性を備えたものである。

生分解性ポリマーの定義としては、「生体と接触することによりその生体内、生体外において分解される高分子材料」となる。しかしながら、前述したサイクル(代謝サイクル)に組み込まれるには、分解の後に自然的副産物とならなければ結局はサイクルからはずれてしまう。よって生分解性ポリマーの定義は「生体と接触することによりその生体内、生体外において分解され、最終的に自然的副産物になる高分子素材」といえる。

生分解性ポリマーは酵素によって分解が進む環境型と加水分解等によって分解が進む非環境型がある。非環境型生分解性ポリマーはそれ自体が環境条件によって劣化することで分解がすすむ。その分解過程において非環境型の高分子は、分解初期においては重量減少は少なく、素材の表面もしくは内部から崩壊することで分解が進むからである。これらの材料に求められる性能としては通常予定している使用状況下では分解が進まず、生体が多く存在する環境下において初めて分解が進むようなことが必要である。非環境型生分解性ポリマーは加水分解により徐々に劣化が進み、劣化の程度がある体どもで達すると一気に分解が進む。素材としての強度が十分であり、実用化しやすい反面、分解速度が遅く、また環境によって分解の進行が予想しにくいので、分解性という意味では劣る。

環境型生分解性ポリマーは、酵素による反応促進作用を利用する。よって重量減少は叙事に進行していき、非環境型よりも一般的に迅速に分解されるが、素材としては十分な強度にかけなかなか実用化しにくい。

@3.3.1生分解性ポリマーの問題点

生分解性ポリマーは医療分野における人体埋没素材として有効であるが近年はエコロジーの流れの元に日常的な消費財に対して生分解性ポリマーを素材として用いることによって地球環境に対して配慮を示しているとする向きがある。

この背後には、生分解性ポリマーは、非環境型にせよ環境型にせよ生体のある環境にそのまま放出しても問題ないという誤解があると思われる。つまりは生分解性ポリマーであればすなわち環境に対して優良であるという風にに思いこまれている嫌いがある。しかしながら、生分解性ポリマーはその分解において生態系に負担が少ないと言うだけであって、自然状態に放置しても環境問題にならないという意味ではない。生分解性ポリマーの分解はその素材が置かれている状況如何によって大きく作用されてしまうし、仮に生分解性ポリマーが十分な性能を持っていたとしても突如として生態系のリズムに大量に出現すれば、環境にやはり負担をかけてしまう。赤潮と同じく生体のそれ自体影響がなくとも多量の出現によりバランスを崩してしまう。生分解性ポリマーの自然的副産物にまで最終的に分解されるという特性は、それ自体が自然環境に対して直接負荷をかけないと言うことではなく、生分解性ポリマーの処理においてその処理過程が環境に対して負担が少なくなる可能性があるというレベルなのである。したがって、生分解性ポリマーが一般的なゴミ処理のルートに乗ったところでその性能故に現代のゴミ問題を改善するとは考えにくい。実際に生分解性ポリマーを利用した容器が通常と同じような埋設処理をなされた場合に、どのような変化をするかという実験を行ったところ、10年以上たっても分解が進んだとはいえない状態であったという。(日刊工業新聞社「生分解性ポリマーのはなし」 p.128」)だからといって、生分解性ポリマーは否定されるわけではなくきちんと処理することによって自然的副産物にまで分解できることによって、廃棄物処理問題に倒して一定の答えを導くことができる。

@4.総括

高分子化学は様々な新素材を人類に提供してきたまさに現代に錬金術である。人の望むような特性を持った素材を人は自ら生み出し活用しさらに新たな新素材を生み出し続けている。しかしながら、人類の作り出した新素材それ自体が広く自然界においてどのように振る舞うかと言うことに対して視点が向いていなかった。人類は非常に狭い事故の当面の経済的繁栄のみを考慮して無思慮なままに新素材を世に送り出してしまっている嫌いがある。結果人類は環境問題というきわめて深刻な問題に直面しているのである。この問題に対して人類はどのように対応していくのだろうか?高分子化学によってまた新たな素材を生み出しそれによって解決を図ろうとするのだろうか?今まで人類は高分子化学の恩恵のみを受け取れる、受け取ろうとしてきた。しかしながらそれは高分子化学というものの実態を知らず素材についてそれが何なのかよく理解もせずに使うという高分子化学という馬の手綱を手放したような状態が続いてきていたのではないだろうか?つまりは、ある目的一ヶ所のみを見てそれに対して即答する形で発展が進んできた。そして、開発経緯から離れたところへと、直接的な利益の拡大のみが注目されてきた。問題解決にどのようなものが必要か、どのように作るべきかは大変に熱心であるが、その材料をどのように役立てるべきか、又その材料がどのような性質を持つのか明らかにするだけでなく、その性質が社会や環境にどのような利益、不利益を与えるのかと言うこと、”使い方”をよく考える必要があるのである。高分子化学は人類に対して多大なる貢献をしてきたしこれからも人類にとって欠かすことのできない技術であり続けるだろう。人類が高分子化学と長く付き合っていくためにも、高分子化学が今何を考えどこへ向かおうとしているのか、そしてそれが人類の生活に対してどのような影響を及ぼすのかを真剣に考えなければならない。

@参考書籍・HP

化学同人 高分子を学ぼう 横山健二 著

日刊工業新聞社 生分解性ポリマーのはなし 望月政嗣 著

花王ホームページ 「花王けみかるプラザ」

http:// chemical.kao.co.jp/TechnicalInformation/ChemicalPlaza/

おもしろ有機化学ワールド

http://www.geocities.co.jp/Technopolis/2515/index.html

「科学のふろく」の科学へようこそ!

http://homepage2.nifty.com/fkagaku/index.html

<表紙に戻る>