|

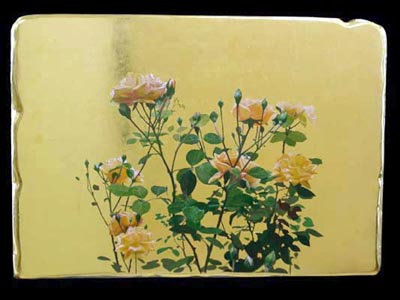

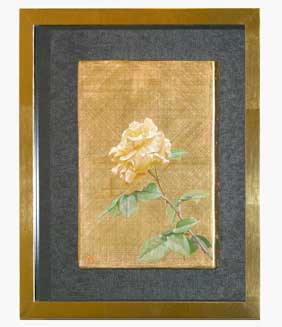

陽光

M15 |

薔薇棚のてっぺんに咲く花が、光りに透けて美しかった。5月には中庭の薔薇棚のバラが一斉に咲き揃う。特に誰が世話をしているわけではないのだが、毎年、沢山の花をつける。遠くから見ると、淡いピンクと新緑のコンビネーションががとても美しい。バラの花はどちらかと言うと、敬遠していたモチーフだったが、新学期の明るい生徒の声に後押しされて、思い切って、描いてみた。さわやかな五月の光とバラの花が、生徒のまぶしい姿と重なった。 |

|

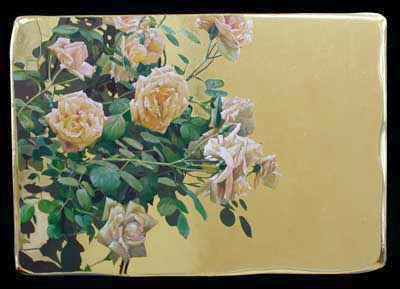

穏やかな日

M15 |

淡い白と新緑のコントラストが美しい。近くによって見ると花の形がどれも不揃いで、それが、かえってリズムを感じさせ面白いと思った。まるで、光りに向かって咲き競うかのようだ。 |

|

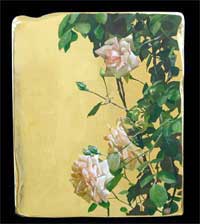

優しい光

F8 |

光と陰のコントラストが美しく、それを上手く表すことができたらと思った。不要な葉を削り、複雑に重なり合う光を丹念に追った。パネルの左上の凹みが上手く活かすことができたと思う。構図を決めるときは逡巡の連続だ。もっと寄ろうか、離れようか、手前と奥の組み合わせは良いか。そんなことをいつも考える。構図がぴったり、嵌ったときは描いていて嬉しいものだ。 |

|

牡丹

F8 |

自宅の庭にも牡丹を植えているのだが、なかなか上手く咲いてくれない。そこで、毎年連休の頃、近所の牡丹園に取材に出かけるようにしている。しかし、うかうかしていると牡丹の季節が過ぎて、芍薬ばかりになっていることがある。今年はどうにか、間に合ってほっとしている。勿論、早朝を狙って行くべきだが、反省しきりである。 |

| 材料は全て板/石膏/金箔/テンペラ/アクリル | ||||

|

|

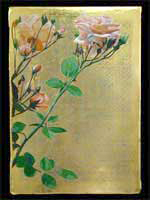

中庭の薔薇の連作の一つ。SMの画面に花を二つ入れてみた。ちょっと、欲張ってしまったかも知れない。でも、一つだと単純でつまらない。やはり、二つだ。 | ||

|

|

自宅からから大多喜に向かうトンネルの手前にモクレンの巨木がある。道から低い所に生えているので、花が浮かんで見える。寒い冬から蕾は毎日すこしづづ大きくなるのだ。そしてある日、こつ然と白く咲き乱れる。遥か遠くからもはっきりと、わかる。あたかも、それは白く雪を被ったようだ。北海道では春を告げる花といえば、辛夷だ。温暖な外房の地には、この白いモクレンがとても似つかわしいと思う。そよ風に揺られて白い花は、春の光をいっぱいに集めきらきらと、輝く。 | ||

|

|

花の少ない早春から桜の季節が終わっても、椿は花の時期が長いので、筆無精の自分にとっては助かる花だ。手持ち無沙汰のときは椿にお願いだ。北海道で生まれ育った私にとっては、椿はちょっと高級なイメージを持ち続けていたが、どこの家の庭でも見かける、親しみやすい花だ。 | ||

|

|

シャクナゲ。この花は散策の途中で見つけた。自生しているとは思えないので、人によって植えられたものだろうか。艶のいい大きな葉、鎧のような蕾。どこか違う植物だ。蕾が割れて花がぱらぱらと開きはじめる。花もきれいだが、蕾も面白い形をしていて絵になる。好きな花だ。 | ||

|

|

紫陽花。高校生の時、アジサイの花好きな、髪の長い友人が「アジサイの花って骸骨に見えない?」そう聞かれたことを思い出す。言われてみれば、そうかも知れない。小さな花が集まって、一つの形になる。清楚で控えめな色彩が余計、儚さを感じさせるのだろうか。 | ||

|

|

これも木蓮の大木のシリーズ | ||

|

|

この個展で、薔薇の花の奥についてろいろレクチャーを受けた。知れば知る程、奥が深い。私のような、横着者にはとても、栽培は無理と思った。せめて、愛でるだけにしよう。我が家の薔薇は、また、虫が沢山寄って来た。 |

|

月刊ギャラリー7月号に個展予告をを発見! |

|

よく見たら、ちっこい広告もありました。

初日のオープニングには主体美術の諸氏に混じって高校の同級生、神島氏、武田氏が来てくれました。神島氏はフィアンセを同伴して、武田氏とは実に卒業以来、28年振りの再会で涙ものでした。2次会は藤田一人氏、中城氏と武田氏の4人で終電まで飲みました。会期中多くの方々にご批評を頂き、その言葉を励みに一層精進したいと思っています。ありがとうございました。 |

|

|

| 四季彩舎のお洒落な李朝家具 その1 バンダジ | 四季彩舎のお洒落な李朝家具 その2 電話台 |

|

|

| 搬入前日のアトリエ | |

| 戻る |