まずエスキース(下絵)を作り、構想を練る。主題を決めたらイメージをおおまかにまとめ、各モチーフの場所と大きさを決める。エスキースは精密に作ることもあるが、自分のアイデアがまとまれば良いので大抵は落書きのようなものだ。特に私の制作の場合、画面の調子、空間の広がりなどを見ながらモチーフを追加したり、削ったりするので、完全な予定は立たない。常に絵と相談しながら決めていくので、始まりと終わりはずいぶん違う。

大工仕事

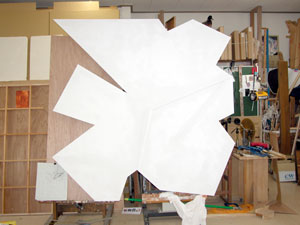

パネルを自作する。私の制作はテンペラ・油彩を併用して進めるので、一般的な油絵とは少し違う。そのため、支持体はキャンバスではなくパネルが必要となる。自分で好きな形に作れることが自作の最大のメリットだ。今回の制作のサイズは194cmX194cm。制限内で、動きがあり、しかも画面が狭くならないなどの条件で形を決めた。(写真1)

目の粗い布を貼り白色塗料を塗る。これでパネルが完成し、制作に移る。(写真2)

制作の実際

明部と暗部を単色で塗り分ける。(写真3)

モチーフをテンペラ白で置く。キュピー人形・黒電話・扇風機はいつも絵に登場する。

形や色が面白い物という基準で選ぶが、なぜか旧式のガラクタばかりになってしまう。全て拾った物ばかりだ。今回は初めて天球儀を絵に登場させた。もちろん、これも拾い物。(写真4)

大体の絵の構成が決まったので、固有色で描写を始める。同時に明部と暗部の色を置く。色のコントラストを調整して空間の奥行きを強調する。強い光を感じさせると画面の奥行きを作りやすいので、画面左上に光源を設定した

完成(写真5)

見ることと表すこと。

一見合理的な透視図法も、実際の形を歪めることで、自然な形の見えを絵画的に再現しているに過ぎない。また、物は必ず見えない部分がある。陰になって見えない部分だ。サイコロを例に取れば、どんなに頑張っても一度に見えるのは三面までで、1の目が見えれば裏の6は見えない。位置によってはたった一面しか見えない。私たちは、全体を見ることはできても、全部を一度に見ることはできない。しかも事実とは違う形を視覚的に自然として認識している。厄介なことに人の視覚は全く曖昧である。だから見ることと、見えることの違いは大きい。人は物の一部しか見えないのだから、全部を見ようとすれば、裏に回るか、裏返しにしなければならない。今回の制作も、そのように視点を少しづつずらした。自分のいる場所について知れば知る程、そこが不安定で、確実ではないのだということを表そうと考えた。そのためにはこのような歪んだ形が必要となったのだった。(千葉県立M高校図書館報「私の制作」より抜粋)