低ホスファターゼ症 横浜・中川駅前歯科クリニック

●低ホスファターゼ症とは 遺伝性の骨の病気

低ホスファターゼ症(HPP)は、骨をつくるのに関係するアルカリフォスファターゼ(ALP)という酵素が生まれつき体内で作られなかったり、少なかったりするためにおきる、遺伝性の骨の病気です。

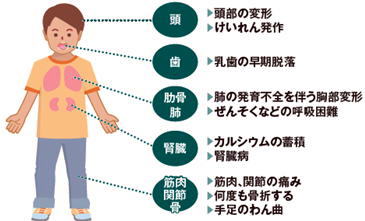

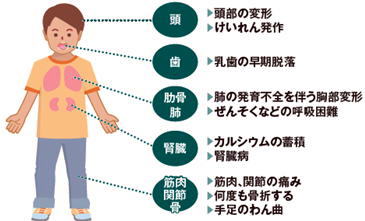

骨折、骨の変形、呼吸困難、低身長、乳歯の早期脱落、乳幼児期の歯周病などの症状があらわれ、症状や重症度に大きな幅があり、早期に発症すると重症で死亡率が高いとされています。

主な症状

主な症状

当クリニックではいち早く、2017年より低ホスファダーゼ症のお子さんの歯科診療に取り組んでおります。ご不明な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

当クリニックは低フォスファダーゼ症を含む特定医療費(指定難病)助成制度の指定医療機関です。

●低ホスファターゼ症の発症頻度 病気に気付かない人がほとんど

最も重症のタイプ(周産期型)は10万人に1人程度の発症頻度とされています。日本での患者数は数百人とされているものの、症状が軽い人や可能性の高い人を含めると1万人ほどはいるとされています。

症状が軽症のため気付かなかったり、病気が知られていないために検査をおこなっても問題ないと診断されたり、骨粗しょう症と診断されてしまうことがあるなど、低ホスファターゼ症と診断されていない人がほとんどとなっています。

歯科医院での検診から低フォスファターゼ症と診断されることもあります。疑いがあるときはご相談ください。

相談の目安(以下の症状が一つでもあれば、歯科医師、小児科医にご相談ください)

4歳までに乳歯が抜けた/歩き方が上手ではない/よく転ぶ

●低ホスファターゼ症の病型 5つの病型に分類される

低ホスファターゼ症は胎児のときに病気が見つかる人がいる一方で、大人になってから診断される人もいます。発症時期や症状によって5つに分類されます。

1)周産期型(重症型、良性型)

胎児の時期から骨の異常がみられて死産となったり、生まれてきても呼吸障害、けいれんなどにより、早期に死亡することが多い傾向があります。劣性遺伝(両親から両方を受け継ぐ)の重症型、優性遺伝(片方の親から受け継ぐ)の良性型があります。

2)乳児型

生まれた直後は順調に発育しますが、生後6ケ月以内に発症し、体重が増加しなくなったり、筋力が低下したり、骨折、呼吸障害などの症状があらわれます。重症化することが多く、1歳時での死亡率は5割、5歳時での死亡率は7割と報告されています。

3)小児型 歯科医院で病気が見つかることがあります

小児期に発症し、重症度は様々となっています。骨折しやすい、乳歯が早い時期(1〜4歳)に数本抜け落ちる、歯周病が進行するなどの症状があらわれます。

歯科症状が最初の症状となることもあり、歯科医院への受診がきっかけで低ホスファダーゼ症と診断されることも多くあります。乳歯が早期に抜けることのある病気としては、他にパピヨン・ルフェーブル症候群などがあります。

4)成人型

中年期以降になってから発症し、骨の痛み、骨折、骨折後の治りが悪いことをきっかけに病気がわかることがあります。歩くのが困難になることがあります。

5)歯限局型 歯科医院で病気が見つかることがあります

骨には症状はなく、乳歯の早い時期に数本抜け落ちるなど歯のみに異常があらわれます。抜け落ちた乳歯が他の乳歯が抜け落ちる原因となるため、入れ歯の装着が必要になることがあります。小児型や成人型に移行することもあります。

関連するページ 乳歯と永久歯

●低ホスファターゼ症と歯 乳歯が早期に抜け落ちる

小児型や歯限局型は、歯科医院への受診をきっかけに病気が見つかることがあります。大規模な調査結果では、最初の乳歯の脱落がみられたのは平均1.7歳、98%の患者さんは5歳までに1本以上の乳歯を失っていました。

5歳までの平均脱落本数は歯限局型で4本、小児型(軽症)6本、小児型(重症)7本、乳児型9本となっており、発症が早いほど、症状が重症であるほど歯の脱落が多い傾向がみられます。また、下あごの前歯の脱落が多く、歯がグラグラしてきて、歯の根ごと脱落する傾向があります。

乳歯だけでなく永久歯も脱落がみられたり、重症例では歯の形成不全がみられます。

関連するページ 歯の白斑(初期虫歯、エナメル質形成不全)

●低フォスファターゼ症の症例

なかなか診断されないことが多いものの、乳歯や永久歯が早い時期に抜け落ちることが、病気が見つかるきっかけとなります。

1)19歳男児

8か月 手足が短く検査、骨の異常があり「くる病」の疑い

2歳 乳歯が抜ける

6歳 低フォスファターゼ症と診断

6歳 入れ歯を装着

2)3歳男児

17か月 乳歯が抜け落ちる

18か月 2本目の乳歯が抜け落ちる

3歳半 低ホスファターゼ症と診断

3)成人男性

11歳 リウマチと診断

14歳 永久歯が抜け落ち入れ歯を使用

48歳 関節の痛み

53歳 低フォスファターゼ症と診断

●低ホスファターゼ症の治療 2015年に治療薬が認可

確立された治療方法はなく、呼吸管理のため人工呼吸器の使用、けいれん発作に対するビタミンB6の投与、痛みに対する治療、骨折の修復などがおこなわれます。

これまで対症療法しかありませんが、2015年に世界初の低ホスファターゼ治療薬「アスホターゼアルファ(商品名:ストレンジック)」の販売が、世界で先駆けて日本で認可されました。アルカリホスファターゼを補充をおこなうことで、身体機能、歩行、筋力、日常生活の改善が確認されています。

●低ホスファターゼ症の歯科治療 定期的な歯の検診を実施

乳歯が早い時期(1〜4歳、通常は6歳以上)に下あごの前歯(乳切歯、乳側切歯)が抜け落ち、抜け落ちた乳歯の隣の歯もグラグラになっていることが多い傾向にあります。抜け落ちた歯の部位は、入れ歯を作製(2008年より健康保険適応)、装着していくこともあります。

また、乳幼児期に歯周病が進むため(通常は中高年から)、歯科医院では歯みがき指導をおこなったり、歯周病治療を定期的におこなうことで、良好な歯肉の状態を保てるようにしていきます。

生えたての永久歯では歯の根ができておらず、外傷により歯が抜け落ちてしまうことがあります。体育の授業時にマウスガードを装着するなどして対応して、歯が抜けるのを予防していくこともあります。

関連するページ 乳歯と永久歯 スポーツ歯科

※当クリニックへのアクセスについては、下記のページをご覧ください。

交通アクセス・駐車場案内図(横浜市都筑区、港北区など近隣よりご来院の方)

青葉区・宮前区からのご来院(横浜市青葉区、川崎市宮前区からご来院の方)

小田急線沿線からのご来院(東京都町田市、川崎市麻生区、多摩区などからご来院の方)

横浜線沿線からのご来院(横浜市緑区、相模原市などからご来院の方)

南武線沿線からのご来院(川崎市中原区、高津区などからご来院の方)

広域路線図 広域道路地図(神奈川県、東京都からご来院の方)

新幹線・飛行機でのご来院(神奈川県、東京都以外からご来院の方)

関連するページ 小児歯科

低ホスファターゼ症(HPP)は、骨をつくるのに関係するアルカリフォスファターゼ(ALP)という酵素が生まれつき体内で作られなかったり、少なかったりするためにおきる、遺伝性の骨の病気です。

骨折、骨の変形、呼吸困難、低身長、乳歯の早期脱落、乳幼児期の歯周病などの症状があらわれ、症状や重症度に大きな幅があり、早期に発症すると重症で死亡率が高いとされています。

主な症状

主な症状当クリニックではいち早く、2017年より低ホスファダーゼ症のお子さんの歯科診療に取り組んでおります。ご不明な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

当クリニックは低フォスファダーゼ症を含む特定医療費(指定難病)助成制度の指定医療機関です。

●低ホスファターゼ症の発症頻度 病気に気付かない人がほとんど

最も重症のタイプ(周産期型)は10万人に1人程度の発症頻度とされています。日本での患者数は数百人とされているものの、症状が軽い人や可能性の高い人を含めると1万人ほどはいるとされています。

症状が軽症のため気付かなかったり、病気が知られていないために検査をおこなっても問題ないと診断されたり、骨粗しょう症と診断されてしまうことがあるなど、低ホスファターゼ症と診断されていない人がほとんどとなっています。

歯科医院での検診から低フォスファターゼ症と診断されることもあります。疑いがあるときはご相談ください。

相談の目安(以下の症状が一つでもあれば、歯科医師、小児科医にご相談ください)

4歳までに乳歯が抜けた/歩き方が上手ではない/よく転ぶ

●低ホスファターゼ症の病型 5つの病型に分類される

低ホスファターゼ症は胎児のときに病気が見つかる人がいる一方で、大人になってから診断される人もいます。発症時期や症状によって5つに分類されます。

1)周産期型(重症型、良性型)

胎児の時期から骨の異常がみられて死産となったり、生まれてきても呼吸障害、けいれんなどにより、早期に死亡することが多い傾向があります。劣性遺伝(両親から両方を受け継ぐ)の重症型、優性遺伝(片方の親から受け継ぐ)の良性型があります。

2)乳児型

生まれた直後は順調に発育しますが、生後6ケ月以内に発症し、体重が増加しなくなったり、筋力が低下したり、骨折、呼吸障害などの症状があらわれます。重症化することが多く、1歳時での死亡率は5割、5歳時での死亡率は7割と報告されています。

3)小児型 歯科医院で病気が見つかることがあります

小児期に発症し、重症度は様々となっています。骨折しやすい、乳歯が早い時期(1〜4歳)に数本抜け落ちる、歯周病が進行するなどの症状があらわれます。

歯科症状が最初の症状となることもあり、歯科医院への受診がきっかけで低ホスファダーゼ症と診断されることも多くあります。乳歯が早期に抜けることのある病気としては、他にパピヨン・ルフェーブル症候群などがあります。

4)成人型

中年期以降になってから発症し、骨の痛み、骨折、骨折後の治りが悪いことをきっかけに病気がわかることがあります。歩くのが困難になることがあります。

5)歯限局型 歯科医院で病気が見つかることがあります

骨には症状はなく、乳歯の早い時期に数本抜け落ちるなど歯のみに異常があらわれます。抜け落ちた乳歯が他の乳歯が抜け落ちる原因となるため、入れ歯の装着が必要になることがあります。小児型や成人型に移行することもあります。

関連するページ 乳歯と永久歯

●低ホスファターゼ症と歯 乳歯が早期に抜け落ちる

小児型や歯限局型は、歯科医院への受診をきっかけに病気が見つかることがあります。大規模な調査結果では、最初の乳歯の脱落がみられたのは平均1.7歳、98%の患者さんは5歳までに1本以上の乳歯を失っていました。

5歳までの平均脱落本数は歯限局型で4本、小児型(軽症)6本、小児型(重症)7本、乳児型9本となっており、発症が早いほど、症状が重症であるほど歯の脱落が多い傾向がみられます。また、下あごの前歯の脱落が多く、歯がグラグラしてきて、歯の根ごと脱落する傾向があります。

乳歯だけでなく永久歯も脱落がみられたり、重症例では歯の形成不全がみられます。

関連するページ 歯の白斑(初期虫歯、エナメル質形成不全)

●低フォスファターゼ症の症例

なかなか診断されないことが多いものの、乳歯や永久歯が早い時期に抜け落ちることが、病気が見つかるきっかけとなります。

1)19歳男児

8か月 手足が短く検査、骨の異常があり「くる病」の疑い

2歳 乳歯が抜ける

6歳 低フォスファターゼ症と診断

6歳 入れ歯を装着

2)3歳男児

17か月 乳歯が抜け落ちる

18か月 2本目の乳歯が抜け落ちる

3歳半 低ホスファターゼ症と診断

3)成人男性

11歳 リウマチと診断

14歳 永久歯が抜け落ち入れ歯を使用

48歳 関節の痛み

53歳 低フォスファターゼ症と診断

●低ホスファターゼ症の治療 2015年に治療薬が認可

確立された治療方法はなく、呼吸管理のため人工呼吸器の使用、けいれん発作に対するビタミンB6の投与、痛みに対する治療、骨折の修復などがおこなわれます。

これまで対症療法しかありませんが、2015年に世界初の低ホスファターゼ治療薬「アスホターゼアルファ(商品名:ストレンジック)」の販売が、世界で先駆けて日本で認可されました。アルカリホスファターゼを補充をおこなうことで、身体機能、歩行、筋力、日常生活の改善が確認されています。

●低ホスファターゼ症の歯科治療 定期的な歯の検診を実施

乳歯が早い時期(1〜4歳、通常は6歳以上)に下あごの前歯(乳切歯、乳側切歯)が抜け落ち、抜け落ちた乳歯の隣の歯もグラグラになっていることが多い傾向にあります。抜け落ちた歯の部位は、入れ歯を作製(2008年より健康保険適応)、装着していくこともあります。

また、乳幼児期に歯周病が進むため(通常は中高年から)、歯科医院では歯みがき指導をおこなったり、歯周病治療を定期的におこなうことで、良好な歯肉の状態を保てるようにしていきます。

生えたての永久歯では歯の根ができておらず、外傷により歯が抜け落ちてしまうことがあります。体育の授業時にマウスガードを装着するなどして対応して、歯が抜けるのを予防していくこともあります。

関連するページ 乳歯と永久歯 スポーツ歯科

※当クリニックへのアクセスについては、下記のページをご覧ください。

交通アクセス・駐車場案内図(横浜市都筑区、港北区など近隣よりご来院の方)

青葉区・宮前区からのご来院(横浜市青葉区、川崎市宮前区からご来院の方)

小田急線沿線からのご来院(東京都町田市、川崎市麻生区、多摩区などからご来院の方)

横浜線沿線からのご来院(横浜市緑区、相模原市などからご来院の方)

南武線沿線からのご来院(川崎市中原区、高津区などからご来院の方)

広域路線図 広域道路地図(神奈川県、東京都からご来院の方)

新幹線・飛行機でのご来院(神奈川県、東京都以外からご来院の方)

関連するページ 小児歯科

低ホスファターゼ症